Attendu depuis plus de 25 ans, Streets of Rage 4 est désormais une réalité. Développé pour la première fois hors du Japon, il avait pour mission d’ajouter un nouveau chapitre à la hauteur de la légende du beat’em up. Il se pourrait qu’il fasse mieux que ça.

Les acharné.es qui arpentaient les trottoirs seul.es ou à deux, tête baissée, le regard en biais, à l’affût de la plus petite étincelle à raviver et du combo à déclencher peuvent reprendre leur souffle : le nouvel épisode de la série phare qui squattait toutes les Mega Drive de l’époque est solidement ancré sur ses appuis. Jeu a priori d’initiés, les débutant.es sont également invité.es à fêter la sortie de Streets of Rage 4, dieu et démon du rythme qui en dit plus qu’il ne veut l’avouer sur son époque.

Rookie Balboa

La série Streets of Rage évoluait jusqu’à maintenant sur un territoire qu’on n’avait personnellement peu, voire pas approché. Avec son défilement horizontal très cadré, des personnages aux déplacements engourdis et sa concentration sur le scoring, le beat’em up (ou beat’em all, à votre convenance) 2D semblait bien revêche pour quelqu’un biberonné aux jeux de plateformes 3D et pas particulièrement enclin à chercher les embrouilles sans même pouvoir fuir à loisir. L’approche de ce quatrième opus, attendu depuis longtemps par des fans qui n’avaient pas manqué de créer entre-temps leur propre suite, a pourtant éveillé notre curiosité, à coups d’extraits de gameplay étonnamment dynamiques et, peut-être avant tout, d’annonces concernant les signatures musicales dépêchées pour l’occasion. Conscient d’un total manque de contexte entourant le genre, on a d’abord lancé Final Fight dans sa version arcade (1989), dont l’influence saura à l’époque marquer le développement de la future série de Sega.

Pas totalement démoralisé par l’expérience pourtant éprouvante et marquée par un nombre certainement record de « Continue » relancés, on s’est engagé dans Streets of Rage et Streets of Rage 2. Plus accessibles que leur aîné, dans les premiers niveaux tout du moins, on y a senti se dérouler la rythmique qui allait nous accrocher, pour de bon cette fois, pendant plusieurs heures devant cette suite débarquée 25 ans après l’épisode précédent. Une affaire de tempo, de force tranquille, tirée par une volonté de fluidité. Deux coups de poing en guise de croches introductives, la chope suit et, en sa qualité de noire pointée, amène naturellement le rebond contre le mur, deux croches-crochets de nouveau puis fin de la mesure sur un coup spécial en triolet. Avec un peu de chance et de pratique, ce n’est que le début : Streets of Rage 4 se révèle être la porte d’entrée idéale et anachronique à un genre qui a connu son âge d’or au début des années 1990.

Axel et Aximonstres

La tâche dans laquelle se sont lancés Dotemu et les co-développeurs Lizardcube et Guard Crush Games ne manquait pourtant pas de challenges. Sega validant le développement hors des girons de feu studio AM7, cela ravivait des années de tentatives infructueuses et les espoirs des amateur.rices de castagne dans le caniveau. Il fallait se montrer à la hauteur de l’héritage emprunté, labeur dont s’était déjà tirée avec brio l’équipe de Lizardube en sortant le remake Wonder Boy : The Dragon’s Trap (2017), licence issue, elle aussi, des écuries Sega.

La partie lancée, les ingrédients qui constituent la base de l’expérience Streets of Rage s’identifient rapidement : des environnements en 2D tronçonnés en quartiers que nos personnages parcourent dans la profondeur d’une rue ou d’un couloir, matant au mieux les ennemis sur le chemin avant de s’attaquer au boss. Si les niveaux ne s’aventurent pas dans l’extravagance qui a pu marquer, notamment, le deuxième épisode de la série, chacun d’eux y va de sa particularité. Un type d’ennemi introduit, les frictions entre deux factions, des trous et autres flaques de produit nocif, des éléments de décor à éviter… Sur le chemin, on croise une dizaine de malandrins aux caractéristiques différentes chargés de nous refaire le portrait, tous évoluant au fil du jeu vers des formes plus vicieuses et résistantes. Les vagues, savamment dosées, nous préparent au défi que représentent les boss. Au regard de la qualité de leurs patterns et de leur style, la présence de quelques doublons peut décevoir sans toutefois être prise en défaut de recyclage, les variantes s’avérant souvent corsées. L’équilibre de l’ensemble permet d’aisément associer chaque stage à un défi particulier, de quoi varier la progression et pallier la nature répétitive du beat’em up. Il faut compter entre 1h30 et 2h pour atteindre le boss final, ce qui est, de notre point de vue profane, amplement suffisant. Camarades débutant.es, rassurez-vous et n’hésitez pas choisir le mode facile dès la première partie. Chaque chose en son temps, les niveaux de difficulté supérieurs auront bien assez de challenge à proposer si vous voulez faire durer la fête. L’exercice demande en effet de l’endurance et tend de toute façon vers le cœur du jeu, à savoir un apprentissage progressif des niveaux et des mouvements des protagonistes.

Notre petite troupe de quatre, qui, on le découvrira lors des chouettes transitions entre les niveaux, avancera toujours groupée, est composée de profils hétéroclites se distinguant par leur style de combat. C’est à force d’essais qu’on trouvera celui ou celle qui nous convient le mieux, parmi les différentes caractéristiques qu’ils présentent : Axel est le plus équilibré, Blaze tape moins fort mais est plus mobile, notamment en l’air. Floyd assume le rôle de tank, lourd, puissant et doté d’un grappin pour attirer les ennemis à lui, au contraire de Cherry qui virevolte en tous sens, assénant des coups en continue. Et ce en attendant l’arrivée d’un cinquième larron au visage familier. À chaque personnage son rythme propre et notre choix déterminera une partie des quelques heures constituant la prochaine étape dans l’expérience de Street of Rage 4, à savoir la recherche de l’enchaînement parfait.

Les poings dans les croches

Le noyau du jeu est, au fond, assez simple, à l’image de ces deux écrans qui suffisent à résumer les mouvements disponibles. Une action par touche (paramétrable à l’envie), les déplacements, à peine quelques manipulations pour des actions techniques et c’est tout. Le reste, c’est à nous de le mettre en place à force de pratique. Dans une dynamique de scoring, qui nous rappelle constamment (et ça peut être décourageant) qu’il y a toujours des progrès à faire, la recherche des combos est largement encouragée, avec un compteur de coups affichés. À nous de faire ce qu’il faut pour que les beignes s’enchaînent, jonglant entre les coups continus ou à peine plus espacés, les chopes et autres lancers sur les renforts, les armes ramassées et balancées, les frames d’invincibilité… Dans ce sens, les ennemis lancés contre le bord de l’écran rebondissent désormais, comme si les rixes se déroulaient dans une cage, permettant la reprise des combos. Ce système de combat plus élastique que par le passé, mais pas moins droit dans ses bottes, encourage d’ailleurs la prise de risque grâce aux coups spéciaux qui grignotent un bout de barre de vie qu’il est possible de regagner en frappant les adversaires, sans se faire toucher dans l’intervalle.

Arrivé.e au bout de sa première run, ce fonctionnement tacite, en boucle continue, se révèle. Le score des niveaux est cumulé, débloquant au fur et à mesure tout un éventail de personnages jouables issus des itérations originales de la série – difficile, cependant, de revenir à une palette de mouvements qui apparaît maintenant fort rigide. Par l’énergie qui passe directement du jeu à notre petit générateur interne de motivation/fierté, la dimension arcade du titre prend tout son essor. On a besoin de trouver ce rythme, le faire nôtre, provoquer cette marche vers l’avant et dépasser les obstacles avec souplesse. À ce titre, la bande son élaborée, par Olivier Derivière d’abord et toute une tripotée de compositeur.rices ensuite, joue un rôle essentiel dans l’élan qui nous pousse à répéter jusqu’à l’abstraction les mêmes mouvements et niveaux.

Les tracks les plus réussies, et elles sont nombreuses, vont accompagner notre entrée en transe. Yûzô Koshiro revient en forme avec la réinterprétation des musiques qui l’ont fait connaître, Yoko Shimomura signe une partition de boss ciselée, mais c’est surtout le travail du compositeur français qui retient l’attention. Notamment chargé des niveaux quand les artistes « invités » s’occupent, en-dehors de Koshiro, d’accompagner les combats de boss, Derivière a mis l’accent sur l’interactivité de la musique, tournée avant tout vers l’expérience du joueur/de la joueuse. Le morceau va ainsi évoluer en calque de l’avancée du personnage, à un niveau de détails qu’on ne soupçonne sans doute pas, et lier action et progression avec une fluidité sans pareille. Au-delà de ce travail d’orfèvre, une partie de notre implication dans ces morceaux vient également du fait qu’on croit sentir le plaisir qu’il a pris à s’attaquer à des genres aussi variés et éloignés de ce pour quoi on le connaissait auparavant, expérimentant à l’envie et rejouant avec entrain et estime le style de musiciens qui l’inspirent. À l’heure des comptes, on retiendra, parmi d’autres, « The Storm Boat » et sa dubstep zébrée de pluie et d’éclairs, et le référencé « Aphex Train », où les beats s’évitent et se percutent à très grande vitesse.

Dans ma rue

Quelques spoilers à venir, soyez prévenu.es et portez-vous bien.

Mais y a-t-il dans Streets of Rage 4 quelque chose au-delà du plaisir de l’arcade ? La question vaut peut-être le coup d’être posée vu les influences que digérait la série lors de la sortie de ses trois premiers volets. Un sous-genre du film d’action américain des années 1970/1980, le vigilante movie, sert de base à l’intrigue : un trio d’anciens policiers se met en quête d’abattre un syndicat du crime ayant pris possession des instances officielles, gouvernement et police compris. Dans une composition à mi-chemin entre le justicier civil du vigilante movie, qui agit le plus souvent en solo, et l’explosive Agence Tous Risques, le groupe composé d’Axel, Blaze et Adam part des rues malfamées d’une ville sans nom pour arriver en haut de la tour de Mr. X, roublard costumé à la tête de l’entreprise criminelle. Il n’y a pas de raison particulière donnée à cette situation, l’antagoniste fonctionne plus comme un archétype maléfique qu’autre chose (en particulier dans Street of Rage 3 où il n’est plus qu’un cerveau dans un bocal), mais sa richesse s’affiche avec ostentation, le jeu s’emparant des liens courants qu’on tisse entre argent, pouvoir et désir de contrôle. Cette trajectoire marquée, des rues cradingues au bureau juché au sommet d’un building, le regard dominant la ville, est reprise dans ce nouvel opus, mais certains choix faits par les développeurs et l’éditeur montrent que la série n’a pas repris là où elle s’était arrêtée en termes de discours.

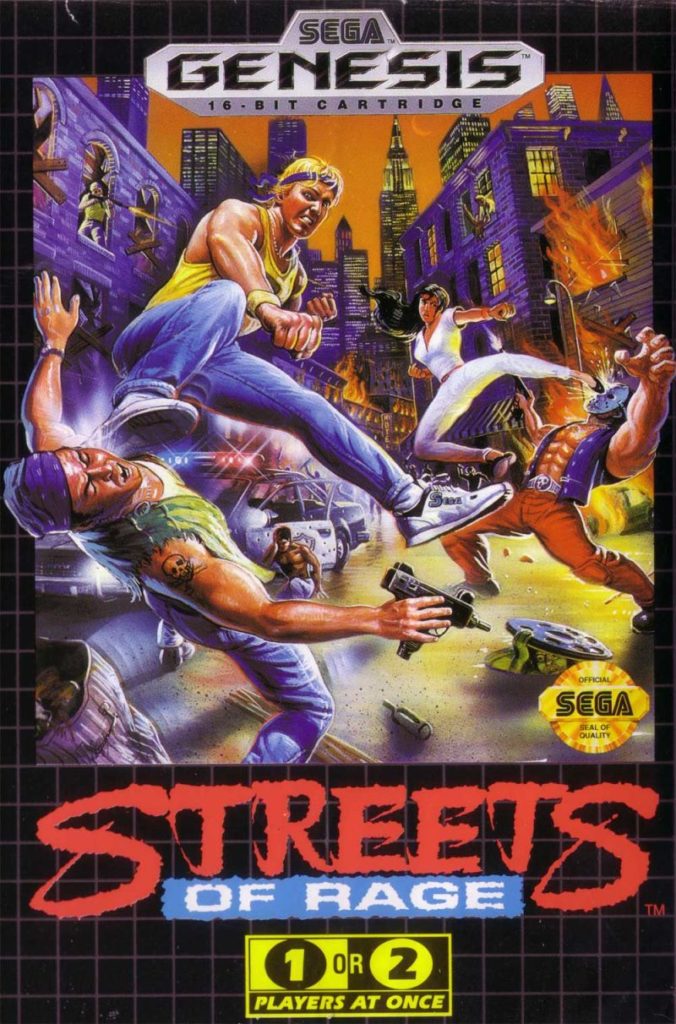

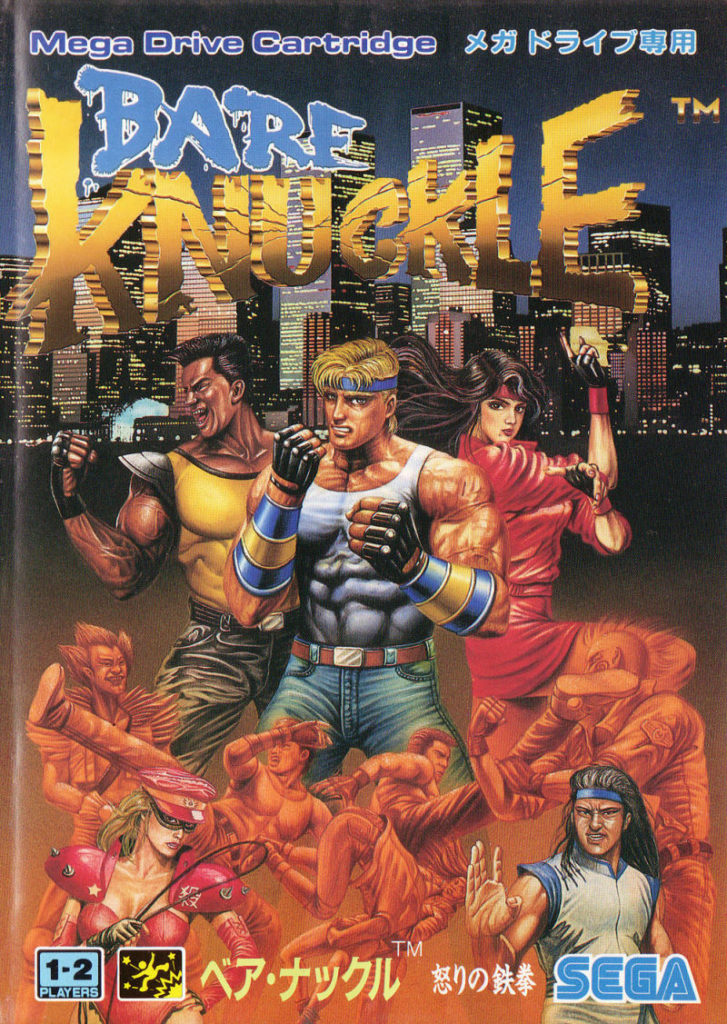

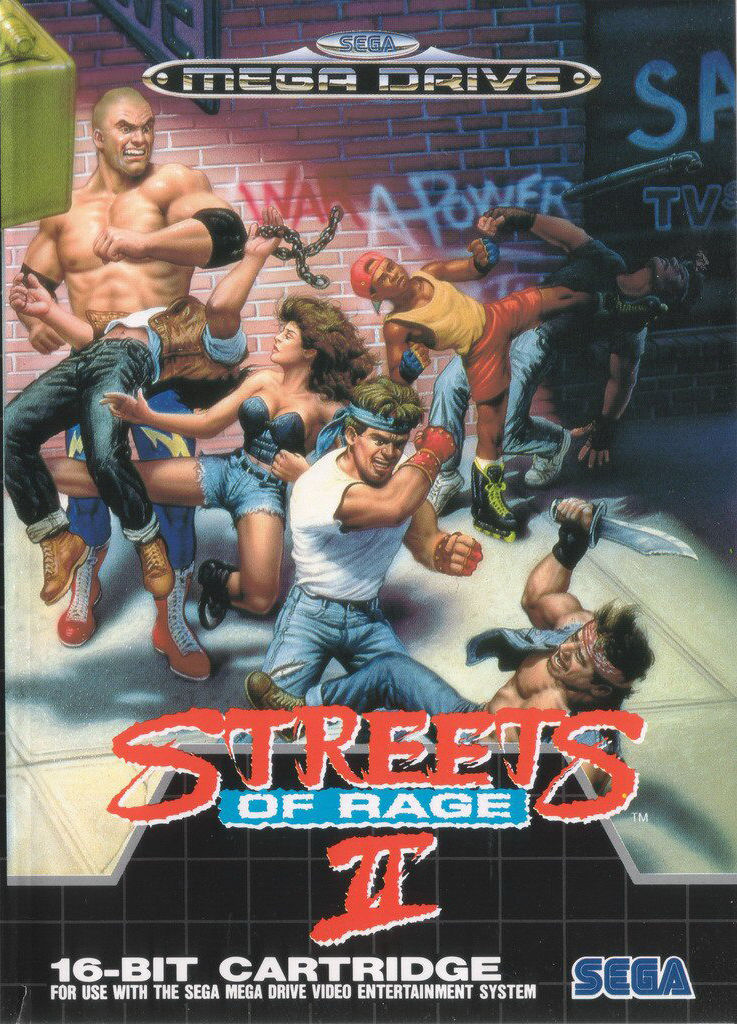

C’est une analyse qui demanderait un peu plus qu’un unique et riquiqui paragraphe de fin de critique, mais il semble que Streets of Rage 4 suive deux directions pas tout à fait parallèles et pourtant communes dans le traitement de son scénario et de son univers. En observant les covers des jeux, on peut remarquer que les jaquettes japonaises se concentrent dès le premier épisode sur les combattants et leur personnalité, reléguant la ville, théâtre des événements, à l’arrière-plan. Celles des épisodes 2 et 3 accentueront ce choix, optant pour un fond plus abstrait. Les versions européennes et américaines mettront plus l’emphase sur la rue : un quartier en flamme pour Streets of Rage et un bout de ruelle sombre pour Streets of Rage 2. La violence est située, rappelant celles, réelles ou fantasmées, qui ont inspiré les vigilante movies. Sur ces territoires, la jaquette du troisième jeu évoluera sur le modèle japonais, mettant d’abord les héros en avant, trajectoire que suit celle de Streets of Rage 4. Les héros y sont regroupés au centre, entourés par des personnages secondaires alliés ou ennemis et dominés, selon les versions, par les méchants du jeu, les jumeaux Y, fille et fils de Mr. X, tandis que la ville, représentée par des immeubles, est noyée dans le jaune du fond. On se désintéresse a priori du contexte de l’affrontement pour se concentrer sur des personnalités explosives, d’ailleurs superbement soutenues par la direction artistique du titre et des animations folles de fluidité et de détails. En jeu, ce constat est toutefois malmené. Et on ne saurait dire si c’est au corps défendant du titre ou non.

Acte 4

Le choix des jumeaux Y, tout d’abord, et l’écriture de certaines de leurs lignes de dialogues semblent interroger le statut d’héritier et la question des violences sociales. Mais ce sujet intéressant est contrebalancé et amoindri par la mégalomanie des personnages, qui ont de nouveau recourt à une technologie farfelue pour prendre le contrôle du monde. Non, il faut plutôt chercher du côté des ennemis du jeu et, parmi eux, la présence de policiers. Dans les précédents épisodes était évoquée l’emprise du syndicat sur la police mais les ennemis ne se composaient que de punks très punks, correspondants à l’image qu’on se fait du mouvement avec crêtes trop pointues et lunettes trop massives, et d’archétypes issus de la subculture : catcheurs, dominatrices, motards, ninjas… Mais jamais on n’y affrontait les forces de l’ordre.

Dans Streets of Rage 4, elles composent une faction à part entière, à la fois en opposition aux voyous et à notre groupe de justiciers. Le deuxième niveau nous fait traverser un commissariat où l’on affronte des agents baraqués faisant parler les poings ou les tasers, puis l’équivalent de nos CRS, avec bouclier et matraque en prime, avant d’aller mettre le boxon dans le bureau d’un proto commissaire Gordon. Ledit niveau montre d’ailleurs, une fois sorti de la cellule et les premiers ennemis assommés, deux policiers en train de tabasser un prisonnier. Dur de dire si la police obéit effectivement aux ordres des jumeaux Y ou si ces derniers utilisent leur machine pour leur laver le cerveau (d’autant qu’Esthel, l’agente de police qui tient lieu de boss, finit par prendre le parti de Blaze et sa bande, et qu’Adam semble être une sorte d’inspecteur infiltré), mais l’imagerie présente suffit à interpeller.

Lorsqu’on voit s’avancer les CRS, boucliers en avant, derrière et devant par groupe de deux, la matraque levée, difficile de ne pas faire le lien avec les images de violences policières qui se multiplient, en France notamment, depuis quelques années. Il serait osé d’avancer qu’elles ont influencé à coup sûr l’équipe parisienne de Lizardcube mais cet ajout suffit à se poser la question. Que dire, dans ce cas, de l’étrange satisfaction ressentie lorsqu’on attrape une matraque tombée au sol avant d’asséner trois coups vifs, brutaux, à l’agent auquel elle appartenait, comme si cette animation avait bénéficié d’une attention particulière ? Certainement qu’au-delà d’être un divertissement façonné avec application, Streets of Rage 4 permet également d’extérioriser une frustration qui ne devrait pas exister.

Streets of Rage 4 a été testé sur PC via une clé fournie par l’éditeur.

Streets of Rage 4 dépasse les attentes qu’on plaçait en lui : il garde l’esprit d’une série vieille de presque 30 ans, mais en profite pour lustrer ses fondations et enrichir son système de combo et ses principes addictifs. Porté par une bande-son exceptionnelle imprimant le rythme des coups et de sa nature frondeuse dans la tête de celui ou celle qui y trouvera matière à pogoter avec sa manette, il peut également dresser un pont entre les rues agitées qu’il met en scène et les nôtres, voulues aussi dépolitisées que possible. Celles–là même que ses héros réinvestissent, en direction de ceux qui clament : « Qu’ils viennent me chercher ».

Seastrom

C'est la Loire qui coule dans les veines de Seastrom, mélangée aux subtilités de la vaporwave. Possibilité de l'amadouer en lui parlant indés et D&D (Dreyer et Digimon).

follow me :

Articles similaires

River Towns - Casse-tête fluvial

avr. 02, 2025

Sultan's Game - Prêt atout pour survivre

avr. 02, 2025

Atomfall - Sandwich à l'Atome de Savoirs

avr. 01, 2025