Rien de plus étrange que de jouer à un jeu dont la toile de fond est une épidémie pendant une épidémie. Mais le brillant remake par Capcom de Resident Evil 3 est aussi l’occasion de prendre la mesure du travail accompli par les équipes de développement sur la narration environnementale du Raccoon City pré et post pandémie.

Ceux qui sont familiers du lore complètement débile de Resident Evil le savent bien : Raccoon City a été rasée par une frappe chirurgicale le 1er octobre 1998 sur décision du président des Etats-Unis. Fauchée en pleine apocalypse, la ville devient ensuite une zone militaire interdite, et la série de Capcom s’envolera vers d’autres horizons horrifiques : Louisiane, Afrique, bateaux échoués ou manoirs espagnols. Les deux premiers Resident Evil se déroulant pour l’essentiel en intérieur, le troisième est in fine le seul qui nous ait donné un aperçu de la ville en elle-même, livrée à l’invasion zombie et les ravages des armes biologiques d’Umbrella. Une vision saisissante qui s’évanouit hélas un peu à mesure que le jeu s’enterre peu à peu littéralement dans des égouts, des métros et des laboratoires qui rappellent trop la banalité de série Z à monstres répugnants qui est devenue la marque de fabrique de la franchise.

Comme si de rien n’était

Dans la ville de Raccoon City, avant les derniers jours de septembre 1998, la vie suivait son cours. Qu’importaient les nombreux signalement d’agressions suspectes, le comportement erratique de certains concitoyens ou les étranges rumeurs de saturation de nombre de malades à l’hôpital, la paisible ville du Midwest, avec son commissariat-ancien-musée-aux-portes-farfelues vivait dans une apparente normalité. Tout juste avait-on installé ça et là des barrages de police, et quelques placards à la gloire des nouveaux traitements pour tel ou tel rhume du principal employeur de la ville, la compagnie pharmaceutique Umbrella Corporation.

Dans le métro, les affiches vantaient les sorties de film imminentes, les prochains concerts de Girl’s Band à la mode ou le prochain film d’horreur tentant de nous faire peur avec tel ou tel monstre en carton-pâte. Aussi, quand la situation est brutalement devenue incontrôlable, ce gentil monde dans lequel l’épidémie agissait en sourdine depuis quatre mois s’est effondré en deux temps. D’abord, via une intervention policière identifiant les malades à des émeutiers enragés, et dont l’intervention ne fit que fournir davantage de carburant aux zombies. Puis, via l’habituelle panique générale : pillage des épiceries et des armureries, mise en place de barrage et de barrières à la va vite, puis débandade généralisée et fuite en masse de la ville.

Quand Jill Valentine déboule en plein dans la dernière phase de cet effondrement, un peu avant Leon et Claire dans l’épisode précédent, tout témoigne d’une ville encore en pleine activité économique seulement une journée plus tôt : éclairage public encore actif, eau courante toujours en place, retardataires encore en train d’essayer de mesurer l’ampleur de la catastrophe, et journaux de la veille décrivant une situation quasi normale, à la différence des notes laissées par les individus, beaucoup plus inquiets de la multiplication des signaux inquiétants. Un instantané d’une ville une minute avant la Fin du Monde.

Partir sans éteindre les lumières

Ces images d’une ville encore active contrastent avec les images en creux que Resident Evil dessine de la fuite de ses habitants. Ici, c’est une maison traversée pour faire le lien entre deux rues où Jill découvre une tentative de déménagement (valises ouvertes et cartons de livres à moitié remplis). Là, c’est une trace de sang qui fuit vers une artère principale et s’achève sur un cadavre couché. Plus loin, des carambolages de voiture en contre-sens, ou encore des boutiques barrées à la va-vite par une chaîne rudimentaire, à l’intérieur desquelles on trouve du stock de jouets intacts, pas dignes d’être pillés et contrastant avec l’armurerie aux rayonnages détruits et aux étagères vidées de leur contenu.

Avec le ton nanar qui le caractérise depuis le premier épisode, il est évident qu’on a beaucoup de mal à croire à quel point ce réalisme d’une ville fauchée en plein vol contraste avec la relative stupidité des personnages incapables de comprendre ce qui se déroule autour d’eux : comment Jill, une détective badass supposément intelligente et présente au Manoir Spencer quelques semaines plus tôt a-t-elle pu ne réaliser ce qui se passait seulement à la dernière minute ? Mais le tableau reste saisissant : rarement un jeu nous avait donné à voir de si près une catastrophe en train de se dérouler. Le Remake de Resident Evil 3 donne enfin vie à Raccoon City, en dressant le portrait de sa mort. Pour la première fois, on arpente les rues dans toute leur splendeur macabre, là où, à coup de ruelles étriquées et d’angles de caméras très resserrés, on ne voyait rien ou presque de la ville dans le jeu original. Une vision étrange, en ce qu’elle semble à la fois proche de ce que nous vivons actuellement (cette étrange normalité que nous vivions tous début mars) et éloignée de ce à quoi ressemble la véritable catastrophe, avec son beau temps, ses attestations de sortie, ses Skyperos, ses héros du quotidien continuant de faire tourner le pays et ses mégalopoles silencieuses dénuées de smog. Resident Evil 3 présente à la fois le pinacle vidéoludique du jeu-catastrophe et un antipode vécu de notre journée sans fin sur Planète Confinée, là où Death Stranding, par exemple, a mieux saisi sans le vouloir l’étonnante solitude du livreur face à des villes confinées et recluses.

Kitsch Underground

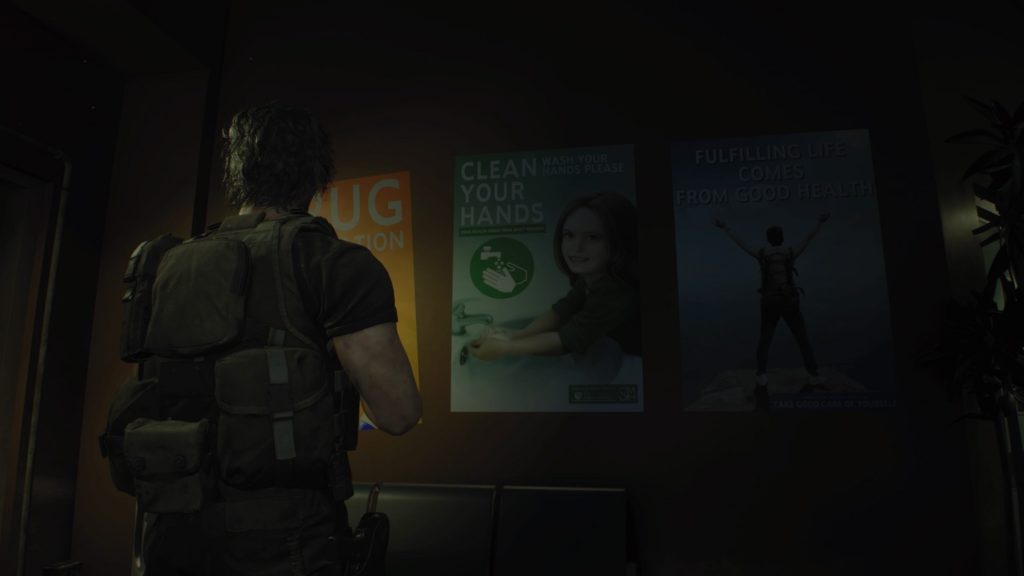

Il est dommage qu’après avoir proposé cette vision époustouflante d’un monde banal en train de s’auto-dévorer, Resident Evil 3 finisse par retomber dans le travers habituel de la série, et troque ses environnements ouverts livrés aux flammes pour des endroits de plus en plus clos, dont certain déjà visités dans le précédent épisode. Si le passage à l’hôpital reste en plein dans cette esthétique de l’effondrement brutal, entre les affiches recommandant un lavage des mains et les pièces verrouillées pleines de cadavres de soignants, la seconde moitié du jeu s’obstine à vous resservir encore et encore des égouts et des laboratoires, marqueurs d’une série qui ne peut s’empêcher d’achever ses épisodes soit en vous faisant patauger dans la gadoue, soit en vous faisant affronter des masses de chair répugnantes dans des laboratoires de série Z aux murs trop blancs.

Si Resident Evil 3 est un excellent jeu, dans la veine du précédent tout en remplissant un cahier des charges bien davantage tourné vers l’action, il oscille entre plusieurs esthétiques, pour finalement faire le choix de ne pas trop se départir de ce à quoi les équipes de Capcom nous habituent depuis plus de vingt ans. Ce portrait d’une Raccoon en flammes est vite réduit à une banale galerie de tir dans des tunnels entrecoupée de combats de boss (dont le gameplay est par ailleurs excellent). Par ses deux premières heures, cependant, il aura enfin permis de livrer un grand jeu qui ne nous présente ni une catastrophe à venir, ni une catastrophe passée, mais bien la catastrophe en fin de se faire. Et à la différence d’un Dead Rising pour qui le décor de l’apocalypse n’est qu’un terrain de jeu, Resident Evil 3 parvient à nous dresser un portrait sombre et désespérant d’une société qui, ignorant qu’elle était sur le bord de l’abîme, s’y est laissée tomber sans même le réaliser.

Peu de jeux ont réussi comme le remake de Resident Evil 3 à dresser le portrait en train de se faire d’une société en train de basculer dans un chaos incontrôlable. Propulsées par le toujours superbe moteur RE Engine, ces visions de Fin du Monde n’ont jamais semblé aussi réelles. On en revient presque à regretter que la structure du jeu ne s’autorise pas davantage de discours sur cette catastrophe, et que Capcom nous dise au bout de deux heures que la fête est finie, et que le retour aux affaires vidéoludiques impose de recommencer à arpenter d’exigus couloirs anonymes hantés par des horreurs biologiques et des savants fous tout droit sortis de films refusés par la Hammer.

zalifalcam

J'aime les jeux double A, les walking simulateurs prétentieux et les JRPG, et plutôt que de me soigner, j'écris à leur propos.

Articles similaires

River Towns - Casse-tête fluvial

avr. 02, 2025

Sultan's Game - Prêt atout pour survivre

avr. 02, 2025

Atomfall - Sandwich à l'Atome de Savoirs

avr. 01, 2025