Antagonistes est une série de portraits non exhaustifs de figures du jeu vidéo qui viennent s’opposer au protagoniste que l’on incarne. Mais plus que de simples vilains, ces « méchant(e)s » retenu(e)s possèdent à chaque fois une ou plusieurs caractéristiques qui les rendent vraiment uniques. Évidemment, puisqu’il s’agit d’aborder leurs actions et leurs parcours, parfois en profondeur, les portraits contiennent très souvent des spoils majeurs. Vous voilà prévenus !

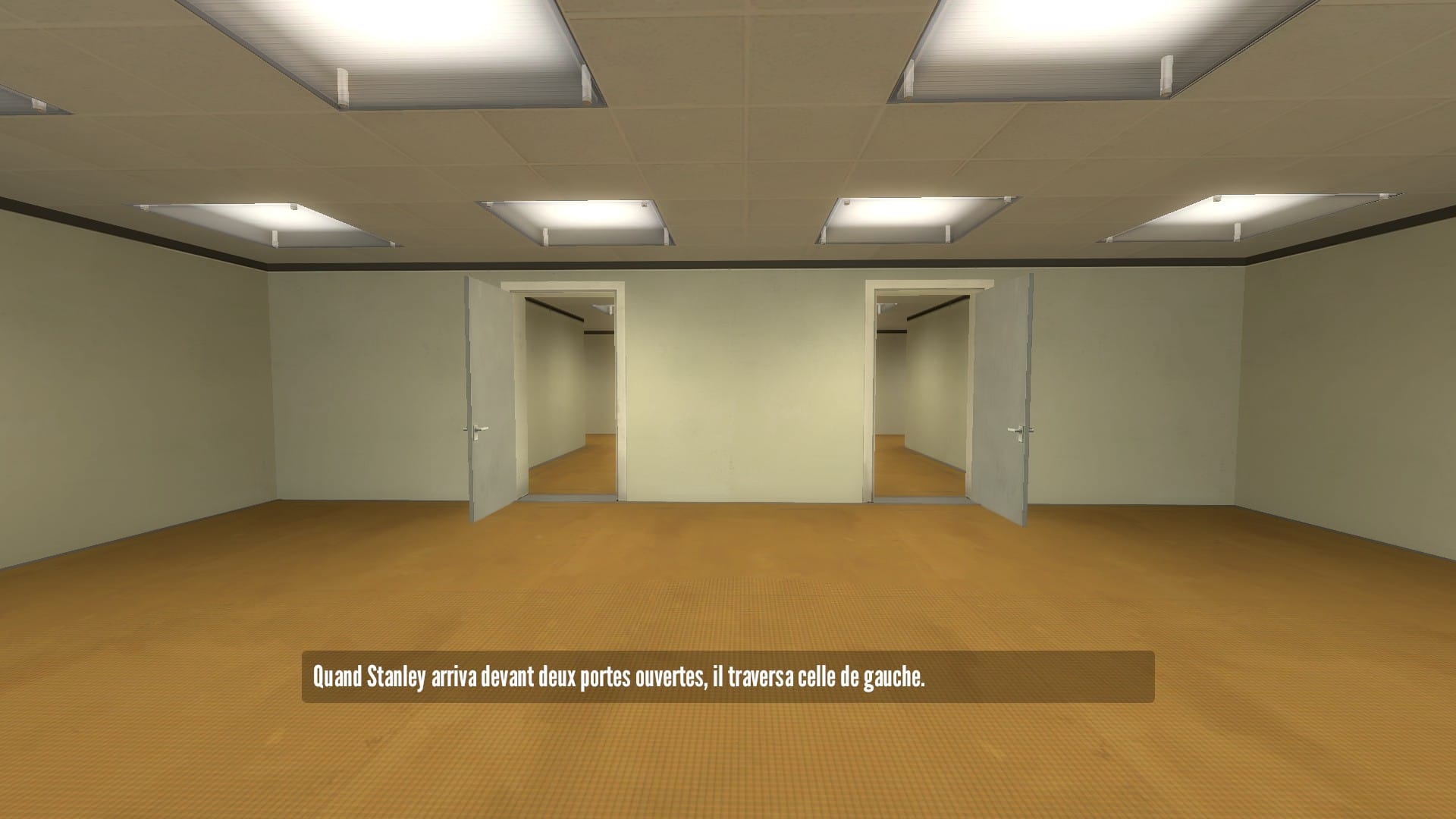

Vous faites face à deux portes. Une à gauche, l’autre à droite. Un choix basique, mais duquel découle en réalité toute la richesse de The Stanley Parable. Cette décision n’est en effet pas totalement neutre, car un homme, ou plutôt une voix, nous invite à prendre celle de gauche. Et c’est là que tout se joue.

Quand on débarque dans The Stanley Parable, on est propulsé dans la peau de Stanley, assis devant son ordinateur dans le bureau 427. D’ordinaire, il suit les instructions qui apparaissent à l’écran, remplissant son job routinier sans réellement se poser de question. Mais aujourd’hui n’est pas un jour ordinaire : les instructions ont cessé de s’afficher. Stanley se lève afin de trouver la raison de ce changement soudain et constate alors que tous ses collègues ont disparu. Ne demeurent que des bureaux vides et des couloirs silencieux. Il continue d’avancer, zigzaguant au milieu d'open spaces, passant devant des salles de réunion abandonnées, et le voici soudain face à deux portes ouvertes. Une à gauche, l’autre à droite. Or ce choix basique n’a rien d’innocent.

En effet, depuis le départ, une voix décrit à Stanley ce qu’il doit faire, et par extension, ce que nous, joueurs et joueuses, devons faire. Jusqu’à présent, rien ne nous poussait spécialement à aller à l’encontre de ses consignes, plutôt descriptives. Sauf que cette fois, le Narrateur nous explique que Stanley prend la porte de gauche. Or, nous ne sommes pas obligés d’amener Stanley dans cette direction, d’autant que celle de droite est également ouverte et semble tout aussi accessible. Par esprit de contradiction, par curiosité ou malice, on dirige Stanley vers la porte de droite, entraînant directement une réaction de la part du Narrateur qui s’agace légèrement. Cela va agir comme un déclic : il est donc possible de ne pas suivre les instructions et… d’aller à l’encontre du Narrateur ? Afin de s’en assurer, on réitère, avec une seconde transgression, et cela nous est confirmé. Avant que de nombreuses autres s’y ajoutent. Ou pas, puisqu’on peut aussi se modérer dans un premier temps pour mieux replonger ensuite.

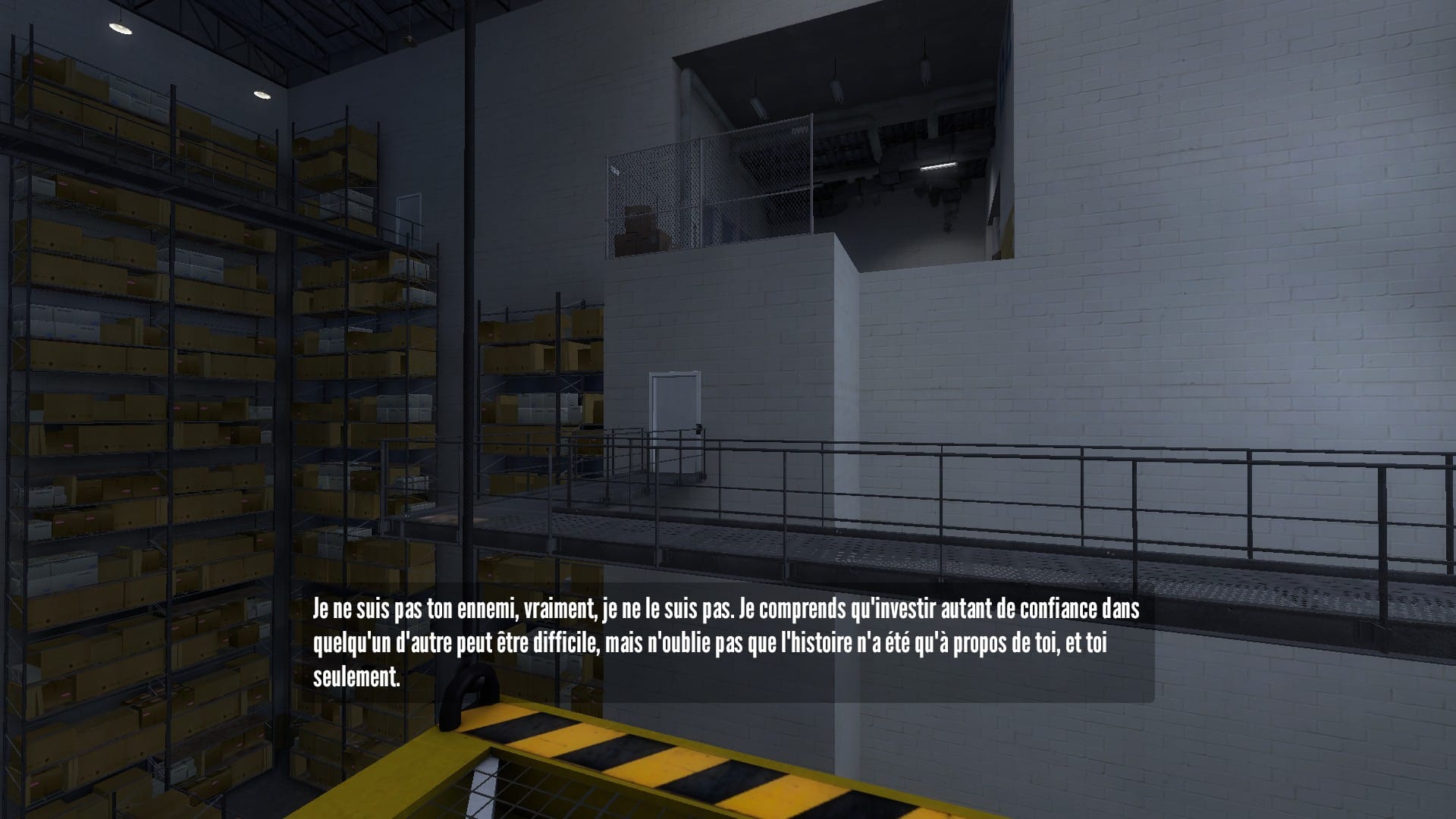

On prend un certain plaisir à contrecarrer ce qui nous est annoncé, et il ne s’agit plus tant de jouer Stanley et son aventure, mais de jouer avec (et donc contre) le Narrateur. Celui-ci prendra un ton de moins en moins posé et sympathique et davantage sarcastique, moqueur, voire ouvertement hostile. Il tient à rappeler à Stanley et, de manière désormais évidente, à nous surtout, que ces choix restent dans le cadre de sa supervision, et qu’il n’hésitera pas pour cela à modifier des éléments de l’environnement pour favoriser la ligne narrative qu’il a en tête.

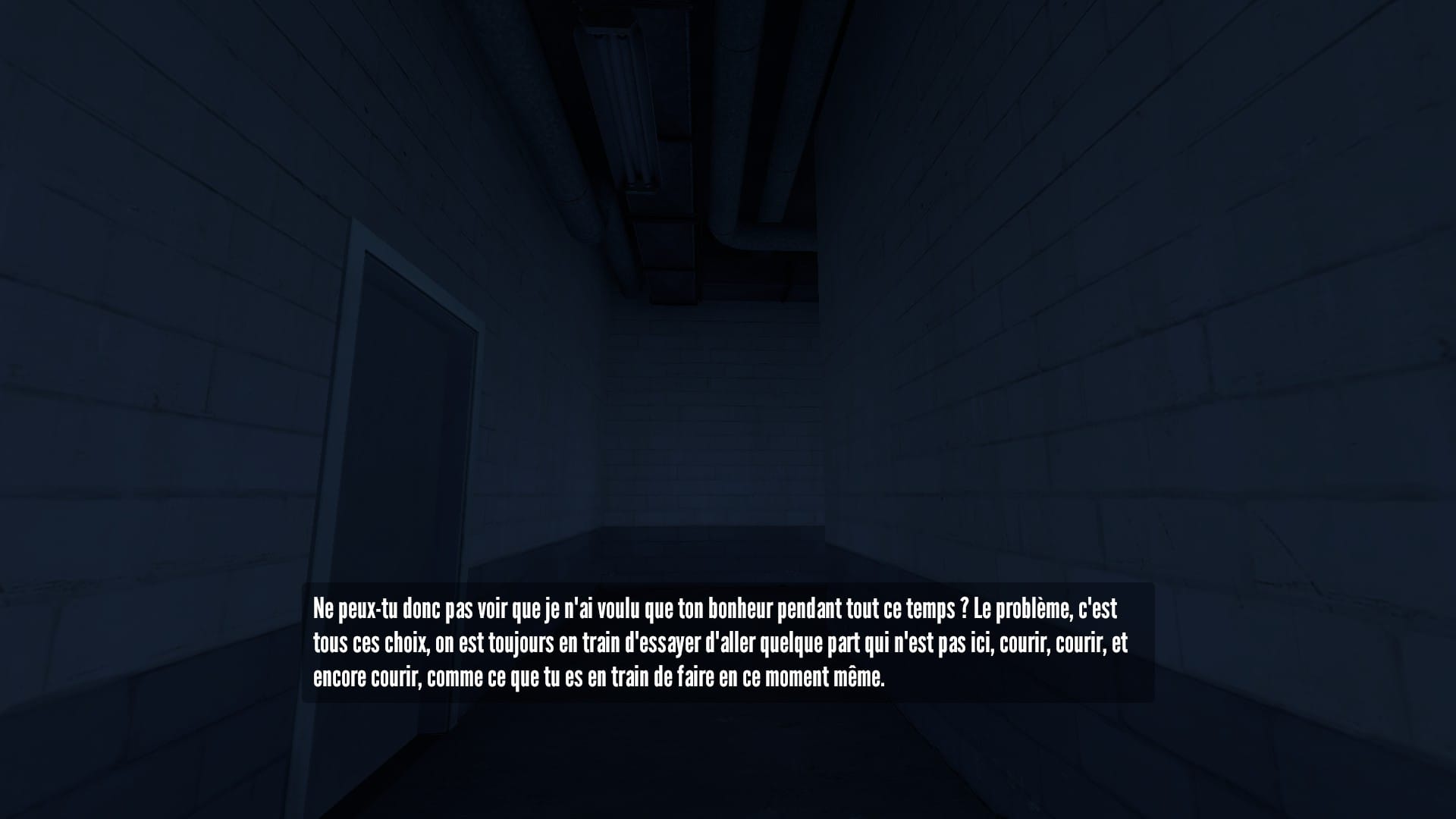

Un statut supérieur qui tend même vers le divin, comme lorsqu’il fait étalage de ses capacités en enfermant Stanley dans une salle qui boucle sans fin afin de lui montrer l’inutilité de ses choix contestataires, ou encore lorsqu’il déclenche l’explosion de l’intégralité des bureaux si l’on persiste à ne pas suivre ses instructions. Un comportement qui tient finalement plus du dieu vengeur tout-puissant. The Stanley Parable devient une cage dans laquelle, subissant ces changements, le personnage de Stanley n’est qu’un pion pris dans la bataille que nous livrons avec le Narrateur. Ce dernier a vite fait de tomber les atours du guide sympathique capable d’apporter une aide précieuse, pour apparaître pleinement comme une entité qui a ses propres intentions et peut, s’il le faut, s’opposer dès lors que l’on refuse de lui obéir.

Cette voix masculine a donc un rôle absolument central dans son calibrage de l’expérience narrative et, également, en tant que force contraignante. Ce rôle est parfaitement inattendu, car il met à mal nos repères de joueurs et de joueuses par sa faculté à manipuler l’environnement en réponse à nos actions. Sa présence pourrait n’être que secondaire, il ne s’agit que d’une voix après tout, sauf qu’elle est rendue inévitable par ce même environnement. En effet, ce dernier est, au départ, d’une banalité terrible : Stanley a tout de l’employé lambda dans des bureaux tels qu’il en existe partout, mais vides de toute présence. Pas d’ennemis à combattre, d’énigme à résoudre, ni même la moindre jauge de santé. Ce vide crée un sentiment de solitude qui a pour conséquence directe de renforcer notre focalisation sur sa voix et l’importance qu’il a à nos yeux. Il devient en quelque sorte notre meilleur ennemi.

À mesure que l’on pousse à bout le Narrateur et ses consignes, on constate que plus on va s’extirper de cette forme de contrôle et de ce qui est pensé pour Stanley, et plus sa raison va s’effondrer. Sa voix, douce et rassurante, se change peu à peu pour devenir davantage fatiguée, menaçante, sinistre, voire agressive. Mais qu’est-ce qui l’amène à un tel comportement ? Si Stanley est à la merci des décisions du joueur ou de la joueuse, le Narrateur est finalement dans une situation assez similaire : il est une victime de sa propre condition, prisonnier de son rôle, condamné à essayer d’imposer une histoire qui ne cesse de lui échapper. Rien ne vient le récompenser lorsque Stanley suit le récit qu’il a forgé et il n’est motivé que par un désir de cohérence narrative. Il veut que l’histoire de Stanley suive le chemin qu’il a tracé, et c’est ce qui le pousse à s’opposer à nous à chaque fois que l’on tente de déroger à ce qui est censé être l’histoire.

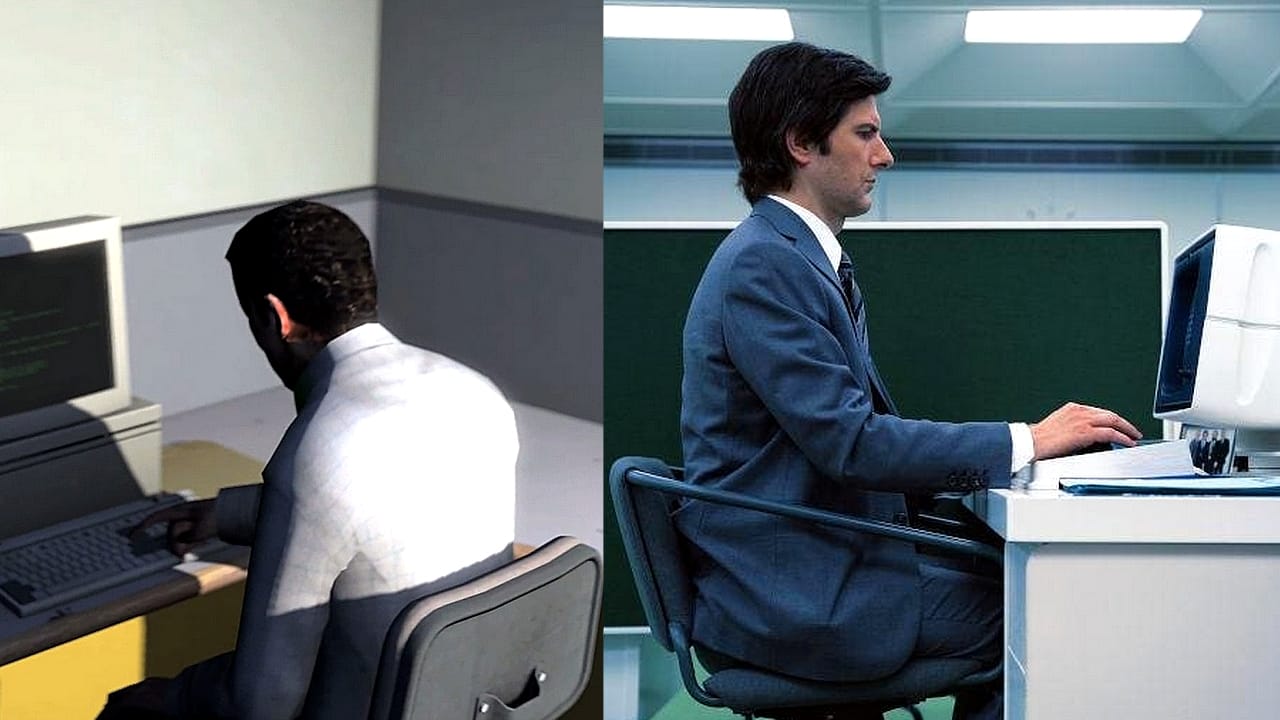

The Stanley Parable possède en de nombreux points, liés à cette idée de degrés de contrôle, un traitement identique à celui d'une autre œuvre bien plus récente : la série Severance. On retrouve un cadre esthétique proche, avec ces bureaux labyrinthiques et d’une banalité presque dérangeante (qui rappellera également à certain(e)s l’imagerie des backrooms), une même glorification du cadre de travail comme unique lieu d’apaisement, le conditionnement des individus au travers de tâches rébarbatives, mais magnifiées, et l’illusion permanente du libre arbitre. Ces évidentes similitudes n’occultent cependant pas la grande différence inhérente au format même du medium vidéoludique : la capacité de choisir. Or, l’existence du Narrateur questionne l’idée même de cette capacité à choisir et, de là, la place du joueur ou de la joueuse dans un monde dans lequel tout a été conçu et prédéterminé par des développeurs.

Plus on tente différentes routes, en testant des voies alternatives lorsque l’occasion se présente, plus on découvre que le Narrateur se questionne lui-même sur son rôle. Sa désillusion et son dépit en découvrant qu’il n’a finalement jamais eu qu’un pouvoir limité sur l’histoire qu’il cherche à raconter va même jusqu’à briser volontairement notre suspension d’incrédulité. On constate alors que notre rébellion fait partie intégrante des choix offerts, et que, par conséquent, y compris en quittant le chemin du Narrateur, on reste, quoi qu’il arrive, dans le cadre plus global, mais bien contrôlé, de la narration du jeu.

Bien que nous soyons responsables de l'ire du Narrateur, à force de provocations, il n'en est pas moins l’antagoniste de The Stanley Parable, puisqu’il s’érige sans cesse en frein ou en obstacle à notre liberté de joueur. Une forme d’autorité supérieure, parfaitement représentée par une voix désincarnée et d’apparence toute-puissante. D’apparence seulement, car on aura de cesse de déjouer ses multiples corrections, en quittant chaque chemin qu’il trace pour Stanley. À chaque déviation, un choix effectué, expression de notre liberté revendiquée. Au Narrateur de s’adapter ou de s’opposer, tantôt avec lassitude, tantôt avec colère, puisque lui-même se trouve bloqué par sa mission : narrer l’histoire de Stanley. Or, en étant obligé à tout prix de garder le contrôle sur son récit face aux nombreuses et surprenantes manières par lesquelles il est possible pour le joueur ou la joueuse de s’y soustraire, le Narrateur apparaît comme un antagoniste plus profond et méta : il est le symbole des limites inhérentes à tout système de narration interactive et de l’illusion du choix dans le jeu vidéo.

Veltar

Joueur de jeux vidéo qui aime la politique. Du coup j'écris surtout des trucs qui parlent des deux. Stratégie, Outer Wilds, Metal Gear Solid et indés en pixel art.

follow me :

Articles similaires

Le Backlog musical spécial électro et jeux de rythme

avr. 12, 2025

Le Backlog de TPP : rongeurs, desperados et gatlings

avr. 03, 2025

Le Backlog de TPP : chaos, draugars et fondations

mars 06, 2025